Mondevert

(Ille-et-Vilaine)

Église de Mondevert (Ille-et-Vilaine)

Mondevert est une petite commune d'Ille-et-Vilaine,

canton de Vitré-Est

aux portes de la Bretagne

HISTOIRE DE MONDEVERT

MONDEVERT : On rencontre successivement les appellations suivantes :

- Munduluet (au XIe siècle),

- Monduluel, Monthuel, Mons Lovelli (en 1197),

- Montdevoir (en 1430),

- Mondvert (Carte de Cassini et registres paroissiaux d’Erbrée).

- En 1879, Édouard Frain écrit Montevert, et enfin Mondevert.

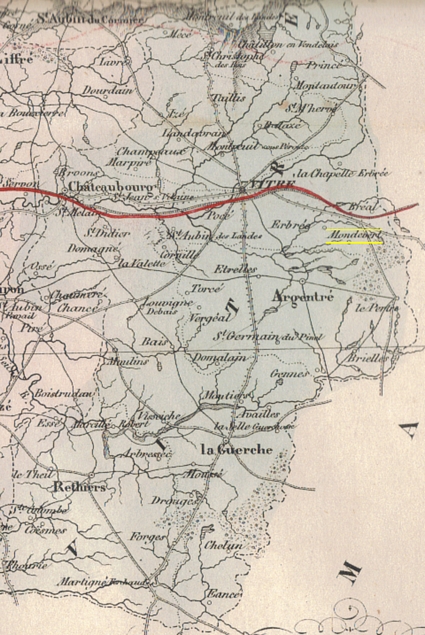

Carte du Pays de Vitré

« C’est semble t’il au VIIe siècle que commence la christianisation de cette région. Un sanctuaire, dédié à Saint-Martin-de-Vertou [1] fut construit au Pertre au milieu d’une nécropole chrétienne de rite franc, au carrefour de deux voies antiques. Ce territoire, où dominaient la forêt et la lande se trouvait tout entier dans la même entité politique, d’abord la Marche bretonne, puis le royaume breton. »

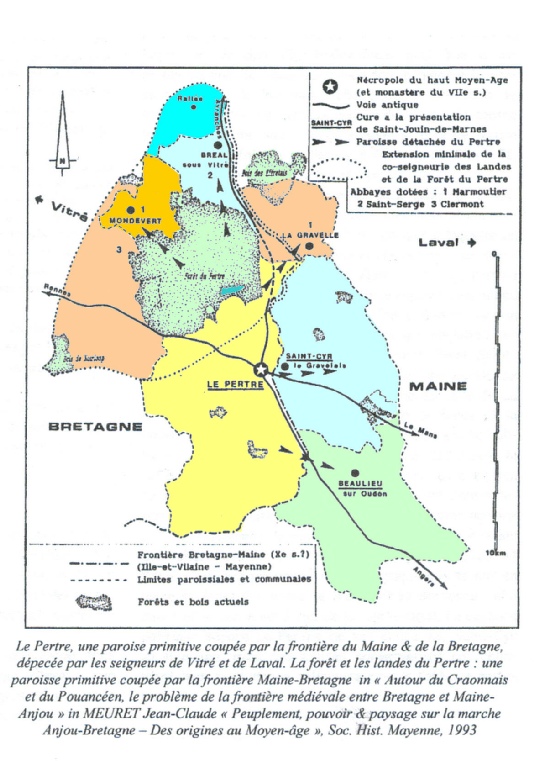

A l’origine, le territoire actuel de Mondevert, couvert de landes et de forêts était compris dans la forêt du Pertre qui à cette époque, était beaucoup plus étendue qu’aujourd’hui. Ce territoire faisait donc partie de la paroisse primitive du Pertre. Cette paroisse s’étendait sur un territoire à cheval sur la frontière qui séparera plus tard la Bretagne du Maine et comprenait alors le territoire de Saint-Cyr, de Beaulieu-sur-Oudon, une partie de la Gravelle, l’actuel territoire de Mondevert, Bréal, mais aussi une partie du territoire d’Erbrée et d’Argentré-du-Plessis.

Au cours du 10e siècle, la paroisse du Pertre avec son sanctuaire et territoire passe aux mains de l’abbaye de Saint-Join-de-Marnes[2] en Poitou. D’autres abbayes seront également dotées d’une partie de cet immense territoire. L’abbaye Saint-Serge[3] d’Angers obtiendra le territoire de Bréal, l’abbaye de Clermont[4] en Mayenne reçoit une partie du territoire d’Erbrée, d’Argentré-du-Plessis et l’abbaye de Marmoutier[5], nous le verrons, achètera le territoire de Mondevert. C’est sans doute à cette époque qu’on fixa la frontière entre la Bretagne et le Maine, en suivant le tracé d’une ancienne voie romaine, présumée allant du Cotentin vers la Gascogne, dite « chemin de Cocaigne ». La paroisse du Pertre se trouve alors séparée d’une partie de son territoire (Saint-Cyr, Beaulieu-sur-Oudon et une partie de la Gravelle) qui se retrouve alors dans le Maine.

C’est sans doute aussi à cette époque que l’essor agraire entraînant un accroissement démographique, des chapelles secondaires furent édifiées à Saint-Cyr, Beaulieu et Bréal.

Au XIe siècle, ce territoire appartient au moins en partie en indivision aux seigneurs de Laval et aux barons de Vitré. Les moines de l’abbaye de Marmoutiers près de Tours, ayant établi vers 1070 le prieuré de Sainte-Croix à Vitré, le prieur du nom de Rivallon décide alors d’acheter un quartier de bois appelé Munduluet et le terrain environnant depuis Munduluet jusqu’au Cerisai et au Breil-Josseaume, ayant pour limite d’une part la route de Cossé et de l’autre un ruisseau : [« Boscum unum qui dicitur Munduluet et terram sicuti via de Cociaco dividit usque ad Ceresert et de Munduluet usque ad Brulet Gosmelmi et sicut rivulus currit » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine)

Comme leur intention était de défricher ce désert et d'y mettre des habitants, ils stipulèrent, pour les hommes qu'ils y recevraient, la faculté de faire paître leurs bêtes dans la forêt du Pertre et d'y prendre pour leur usage tout le bois de chauffage et de construction qui leur serait nécessaire. Enfin, en raison de l'église dont ils devaient doter ce territoire, Guy III le leur céda franc et quitte de tout service, comme il le possédait, sans y garder lui-même aucun droit. L'antique notice qui relate cette acquisition nous en fait aussi connaître le prix. Rivallon donna 10 livres à Guy de Laval, 20 sols à Hugues, son frère, 30 à sa femme Denise de Mortain pour les dédommager

Il lui fallut, de plus, racheter les droits et redevances que certains seigneurs avaient sur cette partie de la forêt ; à cette cause, « Jean de Méral reçut 4 livres, Richard le Forestier 2 livres, Augier du Genest 10 sols et son fils Païen 5. Somme toute, 19 livres 5 sols, qui représentent au moins 4 000 F vers la fin du XIXe siècle » (M. de la Borderie, Semaine Religieuse de Rennes, V, 119, 120 - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine).

Le territoire ainsi acquis fut défriché par les soins des moines, peuplé de colons ou tenanciers héréditaires qui devinrent leurs vassaux, enfin doté d'une église dont ils firent, non une paroisse complètement indépendante, mais une trêve ou succursale de celle d'Erbrée qui leur appartenait déjà. En 1197, Herbert, évêque de Rennes, confirma l'abbaye de Marmoutier dans la possession de cette église de Mondevert, de ses dîmes et de ses autres dépendances, « ecclesiam de Monte Lovelli cum decimis et pertinenciis suis » (Bulletin de l'Association Bretonne, III, 340).

Telle fut l'origine de Mondevert, annexe du prieuré de Sainte-Croix de Vitré. Au XIIIe siècle, le sire de Laval et de Vitré voulut lever certains droits onéreux sur les hommes de Mondevert. Mais les moines s'y opposèrent énergiquement et gagnèrent leur cause en 1254. Dans la charte donnée à ce sujet, les habitants de Mondevert sont appelés « homines de Monte Lovelli ». Le 28 juillet 1430, dans l'aveu rendu par lui à Jeanne de Laval, dame de Vitré, frère Salmon Chevalier, prieur de Sainte-Croix de Vitré, décrivait comme suit les droits afférents à son prieuré au territoire de Mondevert :

« Confesse ledit prieur tenir de ladite dame tous et chascun les hommes estagier[6]s et non estagiers, cens, rentes, courvées, coustumes, espaves et jurisdicions en basse et méanne vaerie[7], etc., ventes, seaulx et aultres proufitz de segnorie à lui appartenans et fiez et parouesse de Montdevoir avecques pasnaige et pasture à ses bestes et usage à chauffer et mésonner à Montdevoir et à Vitré, ès terres et forests de ladite dame dempuix le Breil-Jousseaume jucques au chemin par lequel l'on va de Vitré à Quocé. Et ne doivent les hommes dudit lieu de Montdevoir taille d'achat, de redempcion ne de mariage, sur lequel fié[8] de Montdevoir, tenu prochement dudit prieur, iceli prieur confesse que est deu, chascun an, à l'Angevine[9], à ladite dame 21 livres 4 sols de rente de taille, pour garde, sur sesdiz hommes. — Item ledit prieur confesse tenir de ladite dame en ladite parouesse de Montdevoir un lieu, demaine et metaerie comme il se poursuit avecques ses appartenances, et généralement toutes et chacunes les choses qu'il tient en ladite parouesse de Montdevoir » (M. de la Borderie, Semaine Religieuse de Rennes, V, 120).

Malgré le titre de paroisse qui lui est donné dans cette pièce, Mondevert ne fut en réalité qu'une trêve[10] d'Erbrée jusqu'à la Révolution. Mais Mondevert avait son général distinct de celui d'Erbrée, et les habitants furent condamnés, en 1682, à donner à sa fabrique une gerbe de seigle par ménage chaque année, ou à son défaut la somme de 15 sols. Les trésoriers de Mondevert devaient rendre leurs comptes au recteur d'Erbrée. Pour éviter les contestations entre Erbrée et Mondevert, Mgr de Cornulier fit, le 22 mars 1639, le règlement suivant : le recteur d'Erbrée devra célébrer ou faire célébrer la grand'messe et les vêpres dans l'église de Mondevert tous les dimanches et fêtes, sauf aux fêtes de Pâques, la Pentecôte, le Sacre, Noël et la Toussaint ; ces jours-là, les gens de Mondevert assisteront à la grand'messe et aux vêpres d'Erbrée, et il n'y aura qu'une messe basse tôt le matin à Mondevert ; — il y aura à Mondevert procession, catéchisme et prône tous les dimanches et fêtes ; — on y administrera les sacrements de pénitence, d'eucharistie et de mariage, mais les baptêmes ne se feront qu'à Erbrée ; — enfin, on fera les inhumations des habitants dans le cimetière et l'église de Mondevert (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80).

En 1790, le curé de Montdevert, M. Gallon du Tertre, déclara que les fondations acquittées par lui valaient seulement 54 livres, et que sa fabrique[11] n'avait que 30 livres de rente (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28) ; mais ce curé devait certainement recevoir, en outre, une pension congrue[12] des décimateurs d'Erbrée. En 1803, le territoire de Mondevert fut complètement uni à celui d'Erbrée ; l'église de Mondevert, interdite même par Mgr Enoch, fut fermée en 1807 par arrêté du préfet. Mais plus tard ce sanctuaire fut ouvert de nouveau et érigé en 1832 en chapelle vicariale dépendant d'Erbrée. Enfin, le 30 janvier 1839, une ordonnance royale érigea Mondevert en paroisse, et Mgr de Lesquen en nomma premier recteur M. Chévrier le 1er février 1839 (Registre paroissial et Pouillé de Rennes).

PATRIMOINE DE MONDEVERT

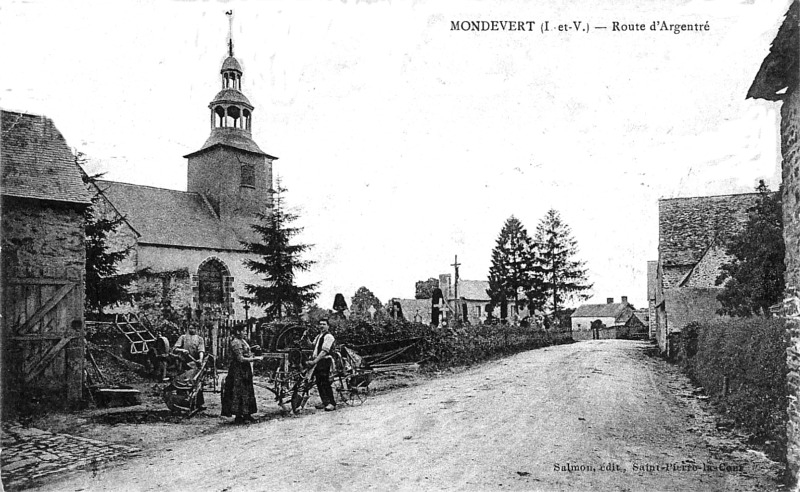

L'église Sainte-Marie-Madeleine (1845)

Dédiée à sainte Marie-Madeleine, l'église de Mondevert a été presque entièrement rebâtie en 1845 ; le chœur seul est relativement ancien. L'édifice, formant une croix, a été restauré à la fin du XIXe siècle ; le clocher, placé au bas de la nef, était une imitation de celui d'Étrelles. Menaçant ruines, il a été de nouveau démoli vers 1955 et remplacé par une flèche couverte d’ardoises. Vers 1960, le magnifique lustre éclairant la nef a été déposé ainsi que la grille en fer forgé séparant le cœur de la nef.

En 1777, Georges Roger, prieur recteur de Bréal-sous-Vitré, accorda à l'église de Mondevert une partie des reliques des SS. Valens, Justin, Vénérand et Victorin, que venait de recevoir sa propre église ; elles furent solennellement transférées en l'église de Mondevert, le 22 juin 1777, par M. de Gennes, ancien recteur de Vitré (Pouillé de Rennes). L’autel, situé dans le bras Sud du transept, date du XVIIIe siècle. Le retable du maître-autel date de 1845.

Église Sainte-Marie-Madeleine avec ancien clocher

Autre patrimoine

L'ancienne chapelle du Pâtis (XIXe siècle) dédiée à la Sainte-Famille et au Sacré-Coeur et édifiée au village de ce nom par Jean-Marie Mury, ancien doyen de Maure, décédé en 1883 (Pouillé de Rennes).

L'ancien presbytère (vers 1840).

L'ancien manoir de la Boullays. Propriété de la famille Coaisnon, seigneurs de Breilmenfany en 1513, puis de la famille Pellier.

L'ancien manoir du Passoir. Propriété de la famille Coaisnon, il fut réuni à la seigneurie de Breilmenfany en Argentré-du-Plessis.

* Jean Chevrier (1839-1867)

* Jean-Marie Bédier

* Abbé Songeux

* Abbé Trochu

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Principaux villages : Les Richeries, Le Pâtis-Oyen, La Croix-Garnier, Les Écotais, Le Grand et le Petit Cerisais, Ardrillon, La Fresnière, Le Chêne-Gérault, Le Passoir.

Géologie : schiste argileux, granite au sud.

Superficie totale, 501 hectares 82 ares, dont terres labourables 312 Ha, prés et pâtures, 79 Ha, bois 34 Ha, vergers et jardins 8 Ha, landes et terres incultes 41 Ha. (Source : Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Ogée, nouvelle édition revue et augmentée par A. Marteville et P. Varin, Tome II, Rennes, Molliex libraire éditeur, 1845)

Population :

- 317 habitants en 1931 – Source : Dictionnaire complet des lieux de la France..., P.M. Barbichon.

- 404 habitants en 1844 - Dictionnaire géographique, historique...., Girault de St Fargeau.

- 304 habitants en 1962.

- 576 habitants en 1999.

Communes limitrophes : Erbrée, Bréal, Le Pertre, Argentré-du-Plessis.

Inventaire des monuments mégalithes du département d’Ille-et-Vilaine, Bézier, Paul, 1883-1886

Mondevert : Lieux dits : Le Château, La Chevalerie.

Erbrée : Lieux dits : Le Fourneau-de-Bretagne, Les Mottes, Malabry, Les Marziaux

La Chapelle-Erbrée – Lieux dits : Les Cleux, Le Plessis, Le Pont.

BIBLIOGRAPHIE

Meuret, Jean-Claude « Peuplement, pouvoir et paysage sur la marche Anjou-Bretagne – Des origines

au Moyen-âge », Soc. Hist. Mayenne, 1993.

Guilloton de Corson, Pouillé historique de l’archevêché de Rennes, 1879

Colonel Arnaud – Frain E., Tableaux généalogiques de Vitré, 1890, 3 vol.

Frottier de la Messelière, Filiations bretonnes, Saint-Brieuc, 1912.

Kervillier, Répertoire de Biographie bretonne, rennes, 1904.

Paris-Jallobert, Vitré, Balazé, Argentré, Le Pertre, Étrelles…

Chaix-d’Ange, Armorial universel, Paris, 1907.

Chaix d’Ange, Dictionnaire des familles françaises, 1903.

Durand de St Front, Étude sur la généalogie des Le Bel, de Mortain…, Mortain, 1934.

Dictionnaire de Biographie d’Ille-et-Vilaine.

Sources :

- Histoire du Haut-Anjou avant 1789...http://www.odile-halbert.com/

- Pouillé historique de l'archevêché de Rennes par Guilloton de Corson (sur Gallica)

- http://www.infobretagne.com/mondevert.htm

PHOTOS ; Jean Faucheux

[1] "Au Ve siècle, Martin fut envoyé par son évêque saint Félix pour évangéliser les populations du sud de la Loire. Selon la tradition, saint Martin de Vertou se serait installé quelques temps dans un ermitage à peu de distance du village de Notre-Dame-de-Monts. Source : diocèse de Luçon.

[2] Abbaye bénédictine située sur la commune de Saint-Jouin-de-Marnes dans l’actuel département des Deux-Sèvres. Les moines de Vertou fuyant devant les Norvégiens prirent possession de cette abbaye en 843.

[3] Fondée au VIIe siècle, son nom est cité dans un diplôme de Childebert IV (705). Elle est située dans un faubourg d’Angers.

[4] L’abbaye de Clermont est une abbaye cistercienne fondée en 1132. Actuellement en ruines, elle est située sur la commune d’Olivet en Mayenne.

[5] Fondée par saint Martin, évêque de Tours, à la fin du IVe siècle. Cette abbaye bénédictine sera un moment l’abbaye la plus puissante de France et possèdera d’immenses territoires. Ses bâtiments furent vendus à la Révolution et furent en grande partie détruits.

[6] Estagiers : L’estage était une redevance due au seigneur, probablement un loyer.

[7] Basse et Méanne vaerie : basse et moyenne justice. La haute justice restant alors entre les mains du seigneur.

[8] Fief.

[9] Fête de l’Angevine : Fête de la Nativité de la Vierge le 8 septembre.

[10] Trêve : On parle aussi de « Succursale » pour désigner une église qui dépend d’une autre paroisse.

[11] Fabrique : En parlant d'une église paroissiale, signifie tout ce qui appartient à cette église, tant pour les fonds et les revenus affectés à l'entretien, à la réparation de l'Église, que pour l'argenterie et les ornements – Dictionnaire de l’Académie Française (1694).

La fabrique était gérée par un procureur fabricier élu par les manants et autres habitants (uniquement les hommes) qui se réunissaient le plus souvent dans le cimetière après la grand-messe ou après les vêpres en présence d’un notaire et de deux témoins venant d’une autre paroisse.

[12] Portion congrue : Partie de la dîme reversée au desservant par le «curé primitif». Un édit royal de 1571 la fixa à 120 livres. En 1786, le roi la fixe à 700 livres au curé desservant et à 350 aux vicaires.

Site de Jean Faucheux – Contact : jb.faucheux@orange.fr - © Jean Faucheux 2015

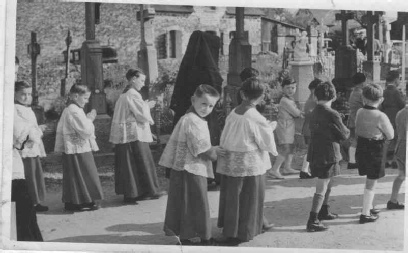

Installation de l’abbé Trochu

Quelques photos

L’école

École de Mondevert 1956

Cliquer sur la photo pour identifier les personnes (site CGE35)

Voyage de deux jours vers Dinard (1951 ?)

Sur cette photo, au 2e rang à droite, sœur Monique, directrice de l’école de Mondevert de 1945 (à vérifier) à 1955. Sœur Monique de Saint-Augustin-de-la-Croix (c’est ainsi que s’appelaient les sœurs de Rillé à cette époque), de son vrai nom, Véronique Lemarchand, née le 10 novembre 1910 à la Fontenelle (Ille-et-Vilaine). Elle avait été secouriste au Minihic, durant les attaques américaines du 6 au 15 août 1944 et n’avait pas reprit l’habit religieux après la guerre.

CARTES POSTALES

Notes de bas-de-pages

Quelques curés de Mondevert

Mouvements insurrectionnels dans le Pays de Vitré (1793-1796). Neuf décès de « mort violente » à Mondevert entre 1794 et 1796.

Étude réalisée à partir de mes recherches généalogiques